Maison

Acide chlorhydrique dans les toilettes : comment nettoyer un WC entartré ?

Vos toilettes sont entartrées ? Inutile d’insister à frotter, il vous faut tout simplement une solution nettoyante de choc pour résoudre le problème. En ce…

Comment résoudre une panne de bip de parking en trouvant un synonyme adéquat

Lorsque vous faites face à une panne de bip de parking, cela peut rapidement devenir une source de stress, surtout si vous êtes pressé ou…

Astuces déco : sublimer une chambre avec le vert d’eau efficacement

La couleur vert d’eau, avec ses nuances douces et apaisantes, est idéale pour créer une atmosphère sereine dans une chambre à coucher. Elle rappelle la…

Immobilier

Jardin

Repiquer des carottes : comment doit-on s’y prendre ?

Les carottes font partie des légumes les plus consommés et qui possèdent assez de vertus. Bien que leur utilisation pour la préparation des repas ne…

Quelle odeur attire les moustiques ?

Qu’est-ce qui attire les moustiques ? Pourquoi certains sont plus piqués que d’autres ? Il s’agit d’un sujet très complexe où la recherche continue de progresser. Actuellement,…

Comment savoir si mon hibiscus est d’intérieur ou d’extérieur ?

En tant que plante d’intérieur, l’hibiscus nécessite un peu plus de soins que dans le jardin. C’est normal, car les conditions dans le pot sont…

Piscine

Pourquoi opter pour une piscine coque en Alsace ?

Comme son nom l’indique, la piscine coque est composée d’une coque d’une seule pièce en polyester. De ce fait, ce type de bassin est livré…

Baisse ou fuite d’eau dans une piscine : 3 choses à savoir

Qu’elle soit neuve ou ancienne, votre piscine peut présenter certains défauts. Vous pourrez ainsi remarquer un matin ou un soir que le niveau d’eau dans…

Les avantages d’engager un installateur de piscine hors sol

Dans un monde où le luxe et l’aisance sont de plus en plus recherchés, avoir une piscine hors sol chez soi est désormais à la…

Travaux

Assemblage bois sans vis : techniques et astuces pour une fixation solide

Dans l’univers de la menuiserie et de l’ébénisterie, l’assemblage de pièces en bois sans l’usage de vis représente un art qui allie esthétique et technique….

Les erreurs à ne pas commettre lors de l’agencement d’une petite boulangerie

La boulangerie fait partie des entreprises les plus utiles dans les 4 coins du monde. Grâce à elle, le pain, l’une des denrées les plus…

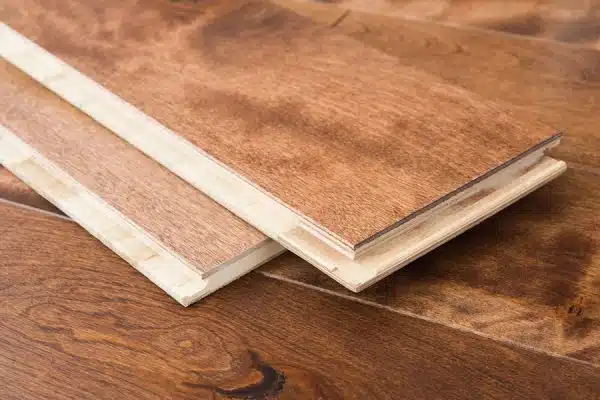

Comment poser un parquet sur un vieux plancher bois ?

Comment poser un revêtement de sol sur un plancher en bois ? Quels revêtements peuvent être posés sur un vieux plancher en bois avec des…

Comment rattraper les traces de reprise de peinture ?

Peindre une surface n’est pas une tâche anodine. Parfois, quand on finit les travaux, on remarque des traces de reprises de peinture. Comment faire disparaître…

Revêtement : Lino et sol en balatum

Il est important de revêtir le sol de son habitation pour un bon aspect esthétique. Pour ce faire, plusieurs personnes utilisent le lino ou le…

Temps de séchage plâtre : durée d’attente et conseils pratiques

Lorsqu’il s’agit de réaliser des travaux de rénovation ou de construction, l’utilisation du plâtre est souvent incontournable. Sa polyvalence permet de créer des murs lisses,…